疾病背後不僅是患者身心的傷痛,更隱藏著經濟體制與福利體系間巨大的矛盾。本文來自微信公眾號:故鄉與世界(ID:homeandworld),作者:今凡,編輯:調反唱唱,頭圖:水俁病正式確認63年週年紀念活動,來自:視覺中國

「你還比不上一隻蟲子!」

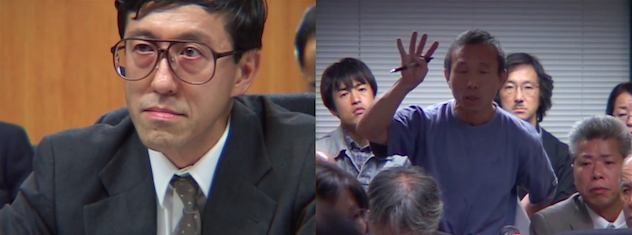

一位日本老人衝着中央政府的代表,環境大臣小池百合子,聲色俱厲地吼道。大臣面無表情,只是頻頻點頭,一邊說「是」。老人繼續追問:「做一隻蟲子也可以嗎?真噁心!」另一位女士舉起了自己的親屬遺像,要求大臣向逝者道歉:「你一點都不難過,你根本不知道他經歷了什麼。」

還有一位身體患有嚴重殘疾的中年女士,手腳僵硬,脖子無法自控地歪向一邊,張大了嘴巴,彷彿用盡了全身力氣,才艱難地咬出一個個不太清晰的字詞。「你們一直在逃避,請承認你們的過錯。」

水俁病患者。©Ishikawa Takeshi

她患的是水俁病。這裏是一場水俁病患者與環境大臣的見面會。水俁病是日本戰後最大的公害病,被列為世界八大公害事件之一。患者們不僅飽受病痛之苦,還因為歧視與偏見遭受著精神上的折磨。2004年,這個由37名水俁病患者組成的訴訟團體,贏得了一場長達22年的官司。經過最高法院的判決,確定了國家和縣政府對水俁病的發生和擴大負有責任,迫使內閣大臣站在患者及其家屬的面前,鄭重道歉。

水俁病患者家屬要求獲得賠償與道歉。

自1956年發現第一個病例以來,水俁病所產生的糾紛事件至今沒有完全解決。這場重大的公害病已經不僅僅是作為一種環保的議題來探討,更是引發了人們對日本政治與社會發展等問題的反思。日本紀實文學作家柳田邦男在水俁病60週年特別節目中坦承:「這個國家有一種文化遺傳,就是不願面對失敗。」政府對待社會重大事件時,責任分明十分曖昧,在原因調查和問題解決常常表現得十分怠慢,在最近的核電站問題、地震災害問題同樣如此。

要解釋這種態度如何形成,或許我們可以從著名電影導演是枝裕和的一本書《雲沒有回答》找到方向。在這本書裡,他以一個環境廳高階官員山內豐德的角度,從中央政府的內部審視了水俁病認定製度和福利政策的問題,為我們提供了一個較為隱祕的剖面,去觀察水俁病事件帶來的影響。

一個海濱小鎮的劇變

水俁市位於日本九州島熊本縣的最南端,西臨不知火海,是一座風光秀麗的海濱小鎮。這裏是日本「環境示範都市」之一,在2000年之後舉辦的日本環境首都競賽中,曾五次奪得第一名。水俁灣是日本目前屈指可數的清潔海域之一,遊客可以放心地下海遊玩,不必有任何顧慮。

如果不是矗立在這裏的各種紀念館和慰靈碑,人們或許會忘記這裏曾發生過的嚴重環境災難。58公頃的填埋地之下,堆積著大量受到汙染的淤泥,汞含量最高的地方,比一個正在開採的汞礦含量還要高一倍。慰靈碑上,刻有這樣的碑文:「不知火海的所有靈魂,這樣的悲劇不會再次發生,安息吧。」

治理後的水俁灣。

水俁病慰靈紀念碑。

1956年3月,一位當地的船匠發現自己5歲的女兒開始說話含糊不清,走路搖搖晃晃,手腳麻痺,連筷子也拿不住。緊接著,多個家庭陸續曝出相似的病例,輕者手腳麻痺顫抖,運動失調,有的視野狹窄,聽覺受損。重者臥床不起,失去意識,或神經失常,時而發生嚴重的痙攣、身體彎弓高叫,直至死亡。5月1日,水俁市保健所接到報告,一種原因不明的中樞神經疾病出現了。這一天,被認為是水俁病被發現的日子。從此,「水俁」二字與世界上最可怕的公害病之一,永遠綁在了一起。

這種奇異的怪病一開始被懷疑是傳染病,在當地發生了不小的恐慌。但這種猜想很快被醫生學者否定。11月,熊本大學醫學部推斷致病原因是,某種重金屬通過魚貝類生物進入人體而引發中毒,同時,將懷疑目光投向當地的窒素工廠排出的廢水。

患水俁病的兒童。©W. Eugene Smith

如果此時,這家工廠積極配合病因的調查,並停止作業。那麼這場公害事件,將會控制在最小的範圍。然而事實卻恰好相反,企業不僅強勢地表示不願配合,還在暗中進行著各種各樣的阻撓,讓這起公害病進一步擴大。

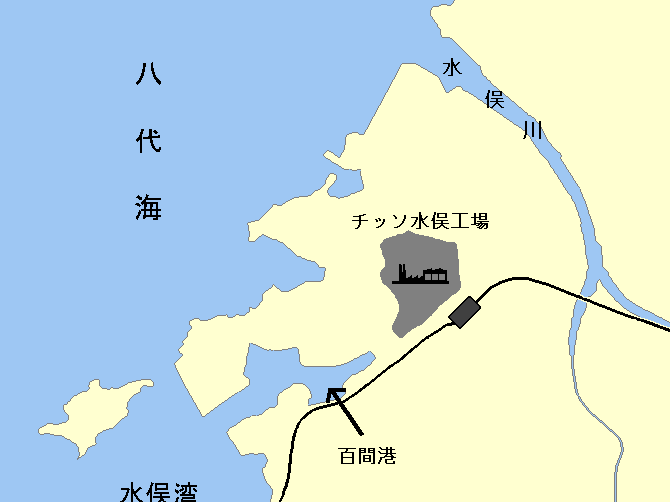

這座化工廠屬於窒素公司,於1908年在水俁市建立。窒素公司在20世紀前半葉,以迅猛的速度發展成為日本第三大製造商。二戰時期,還成爲了日本最大的民營軍火生產商,繼而進軍朝鮮和中國,在中國山西、臺灣、海南島等,有著廣闊的業務分佈。

它是支撐水俁市經濟和居民就業的支柱企業,其工會是該市最大的選舉人群,對當地政治的影響力非常強勢。研究水俁病歷史的美國學者蒂莫西·喬治指出,水俁市實際上已經變成了窒素公司的內部殖民地,從一個原本以農耕捕魚為主的小鎮,被改造成了一個依靠窒素公司賴以為生的工業化城市。這裏的絕大部分居民,都有親戚在工廠工作,他們將公司的利益視為城市的核心。「當對水俁病患者的補償可能會傷害公司利益的時候,許多市民寧願選擇幫助公司,以保衛他們的城市。」

窒素工廠。©W. Eugene Smith

窒素工廠與水俁灣的位置關係。

外界並不知道,公司內部的一次實驗已經證實了水俁病的病因與工廠廢水有關。附屬醫院的一名醫生用新增了工廠廢水的食物餵給健康的貓。3個月後,他發現貓有了如水俁病相同的症狀。當他把這份名為「貓400號」的實驗報告遞交上去時,卻被命令停止研究。實驗結果也被掩蓋,直到10年後才公佈於世。

熊本大學在缺乏樣本的情況下,花費三年時間獨立研究,直到1959年7月才最終推定出結論:致病源是工廠排放廢水中的有機汞。之後,他們在水俁灣附近的淤泥中,檢測到了汞含量嚴重超標,並且離廢水排放口越近,汞含量越高。

因水俁病遭受了巨大損失的漁民,開始與工廠之間發生了多起暴力衝突,而水俁病患者也用靜坐的方式向工廠表達抗議。最終,公司與一部分患者達成協議,同意支付一定的賠償金。不過,「賠償金」一詞其實是媒體報道中的一種誤用。在企業的書面協議裡特別指出,這是一筆「撫卹金」。同時,還明確寫道:「將來即使確定水俁病是由窒素公司的工廠排水引起,也不要求任何新的賠償金……」

窒素公司將大量汙水排入水俁灣。©W. Eugene Smith

爲了進一步平息輿論,窒素公司又聲稱安裝了一個有效的淨化系統。在竣工儀式上,公司總裁當場喝了一杯據說是經過淨化後的廢水,證明其對身體完全無害。但後來發現,淨化器只是降低了水的汙濁程度,對於溶解在廢水中的有毒物質,完全沒有去除的作用。

汙染在繼續,患者在增加,還有不少病人相繼死去,但媒體不再報道,社會也漸漸忘記了水俁病。這場公害事件,正在悄悄地擴大影響。直到六年後,發生在新瀉市的第二水俁病爆發,才讓水俁病重新回到人們的視野。全國開始陸續興起了各種各樣的反公害運動。

在輿論的壓力下,日本政府於1968年發表統一見解,認定窒素工廠廢水中的甲基汞是引發水俁病的原因。於是,水俁病被認定為公害病。此時,距第一個病例發現已經過去了12年。水俁病的病因終於得到了確定,但水俁病事件並沒有在此終結,而是開啟了一系列漫長的訴訟糾紛。

一個高階官員的死亡

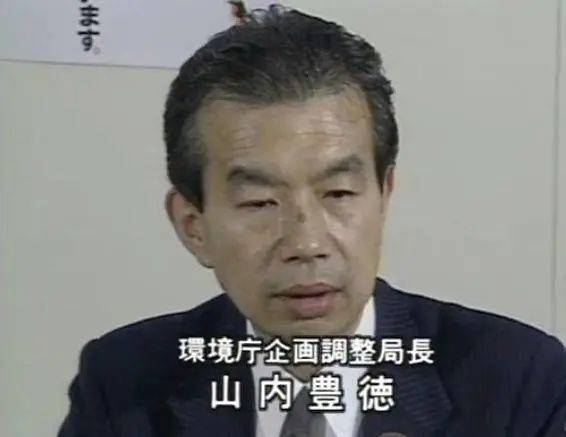

1990年12月,水俁病訴訟案正進行得如火如荼,一件意想不到的事情發生了。環境廳的一名高階官員,53歲的山內豐德,在家裏上吊自盡。

山內豐德。

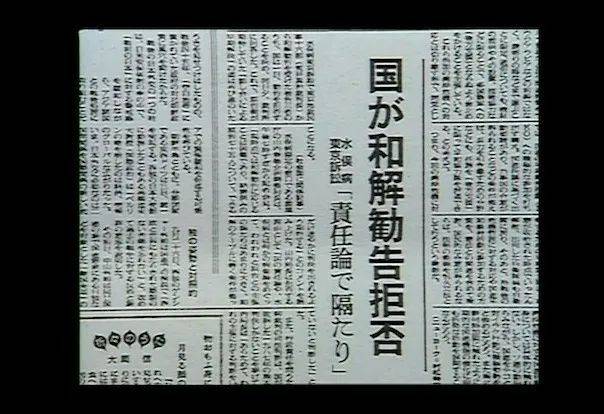

在此之前,他正在處理水俁病訴訟案的庭外和解問題。距離水俁病首次被發現,已經過去了34年,訴訟案又發生了新的變化。之前訴訟的物件主要是排放廢水的窒素公司。而此時,患者們除了窒素公司,還將國家和熊本縣政府也列入了被告行列,希望東京地方法院裁定日本政府在水俁病事件的過失。對此,法院先向日本政府提出了庭外和解的勸告。但日本政府表示了拒絕。大量的指責聲隨之而來,並且都集中在了該訴訟案中代表政府的環境廳。

數月來,山內作為環境廳的對外發言人,一直在媒體和患者面前,為政府拒絕和解的立場進行辯護。他成了眾矢之的,受到各方面的指責和批評。媒體紛紛採用了諸如「做人的良知值得懷疑」「難道讓人等死嗎」這樣醒目的標題進行批判。而見面會上的患者們情緒更為激烈,指著山內罵道:「國家的態度,只能讓人覺得要讓我們等死。」「你現在還想說國家沒有責任嗎?」

這樣的指責,自然是針對國家,或者說一個行政機構,但實際上直接接受情緒的卻是山內個人。他無法忽視這些批評,內心的良知正在備受煎熬。

拒絕接受庭外和解,出自於政府內部的共同決定,這個決定的來源十分複雜。它既不是出自於環境廳最高長官的本意,也不是完全出自於環境廳。庭外和解意味著日本政府勢必要承擔一定的賠償責任,並承認政府在水俁病事件上的過錯。這不是一個小小的環境廳可以自主決定得了的。山內奔走於其他省廳進行協商,得到的回覆無一例外都是「我們沒有直接的責任」,並且對庭外和解表現出了非積極的態度。

日本政府拒絕了庭外和解的勸告。

水俁病患者家屬希望得到企業的道歉。

對待重大社會事件,日本政府的責任向來極其曖昧。專攻水俁病的醫學專家原田正純曾總結過水俁病的三個責任:引發水俁病的責任,將水俁病的傷害進一步擴大的責任,疏忽懈怠救濟的責任。這三方面,企業的責任已經由法院明確判定,而行政部門的責任卻一直含糊不清。

1959年,山內剛入職的那一年,就曾目睹過政府的一次失責。政府對於病因是否與窒素工廠的廢水排放有關,久久沒有給出確定的見解,並且配合窒素工廠對於熊本大學調查的阻撓。

熊本大學原本想取樣工廠廢水進行研究,但工廠卻以企業機密斷然拒絕,要求必須得到通產省(負責工商業和貿易的部門)的批准。而通產省又以沒有確切證據,不給大學批准。

之後,通產省又支援各種「非有機汞」的致病理論,如颱風把殺蟲劑和農藥衝到海里導致魚貝中毒的「颱風論」,廢棄炸彈腐爛後分解出化學毒物的「炸藥說」,由於魚類變質產生有毒氨的「有毒氨論」。都是爲了將病因轉至工廠廢水之外。

以捕魚為生的水俁市居民。©W. Eugene Smith

彼時,恰是日本大力推進工業發展的時代,通產省不願意讓水俁事件阻礙了日本經濟高速發展的腳步。激烈的權力爭奪在中央政府內部進行著。最終,站在企業立場上的通產省,不遺餘力地親手抹殺了早期解決水俁病的機會,使得汙染繼續進行了至少十年時間。

是枝裕和在書中憤怒地寫道:「通產省在企業和御用學者的配合下,抹殺有機水銀論的罪責無疑是十分嚴重的,然而,因省廳間的利益和力量角逐,自身的調查結論遭到不合理否定卻無力反駁的厚生省的罪過同樣重大。」

「他們所負的不是疏於行政指導的消極責任,而是作為經濟增長的代價,對水俁病的發生視而不見,從而導致受害範圍擴大的結局這一有意而為之的犯罪責任。」

而在救濟方面的罪責,主要集中於水俁病認定的審查上。這個認定製度的問題,主要是基準非常嚴苛,並且極不合理,導致有大量申請救濟的水俁病患者得不到認定。截至2021年7月底,水俁市申請認定的患者為2萬2229人,而被認定的只有1790人,只佔總數的8%。在未被認定的水俁病患者中,有許多是死了之後,經由醫學院解剖才得以認定。這種不公平的認定製度,只能讓人感覺到政府對於水俁病認定的態度,首要問題並非救濟,而是控制損失。

對於政府的過失,山內並非不承認。只是所處職位讓他必須站在政府的立場。他心中的委屈,也並非是拒絕和解這一決定違背了他的本意。據是枝裕和的說法,山內個人對庭外和解也不持贊成態度。「但是,他這一態度背後的真實想法,與國家拒絕救助患者的意圖截然相反——司法不認定國家的加害責任,放棄判斷而提出庭外和解這一灰色解決方案,難道不是不作為嗎?不是太不負責任了嗎?」

受害者及其家屬對窒素工廠的示威遊行。©W. Eugene Smith

患者及其家屬攜帶逝世親人的照片申訴。©W. Eugene Smith

同樣一個拒絕和解,背後的期待卻是截然不同。多數官員期待的是拿法院當擋箭牌,得到一個駁回。而山內恐怕是希望得到一個判決。他在面對患者時,對拒絕和解的內容做了進一步解釋:「原則上我們打算在收到法院判決書之後,參照我們的主張,對今後的應對措施做出判斷。」

但這樣一句不清不楚的話,反而引起了現場患者的一片斥責。據說,申訴結束後,山內追上了患者的委員長,鞠了一躬:「先生,請您理解。」

他曾經對妻子流露出自己的苦衷:「難辦的不是外部,是內部。」那段時間裏,山內經常熬夜,有時還住在單位連續工作。他和妻子提到身體不舒服:便血。心悸。

妻子關切地問他:「你的工作要幹到這種程度,非得連命都搭上嗎?」山內回答:「可是患者們說,他們要沒命了。」

山內自殺後留下的字條,表達了他對妻子和工作的感謝和歉意。

山內15歲時寫的詩,名為《可是》。直到去世,他都將這二字視為生活下去的決心和支撐。

諷刺的是,為政府拒絕庭外和解不斷辯解的山內,在去世5年後,即1995年,政府最終還是選擇了庭外和解,並出臺了一份針對沒有得到水俁病認定的患者的最終解決方案。當時還在進行的11件訴訟中,10件原告均接受了該解決方案,並於次年陸續撤訴。

唯獨剩下一個不接受和解的訴訟團體,即開頭提到的那場「關西訴訟」。他們不接受和解,只希望通過法院的判決,讓政府正式承認自己的過錯。這場訴訟在2004年迎來勝利,如果山內此時還活著,不知道他能否放下所有負擔,誠懇地向患者道歉呢。

一個理想時代的逝去

山內豐德曾經也經歷過一個理想的行政時代。

他畢業於東京大學法學部,大學期間學習成績取得了14個「優秀」,在高階公務員考試中名列第二。在日本中央政府中,負責財政和稅收的大藏省、負責工商業和貿易的通產省都是人才集中、無數畢業生憧憬的大省。以他的成績,進入這兩個省也是毫不費力。但年輕的山內卻選擇了以救助社會弱者為目的的厚生省(即日本負責醫療衛生和社會保障的部門)。在工作之後,他曾經興奮地向好友表達自己「找到了天職」。

進入1960年代,隨著反公害運動的高漲,環保與福利工作也得到了空前的重視。山內憑藉着優秀的才幹,參與了許多重大福利工作。他曾熱情滿滿地投入到「公害對策基本法」的制定,該基本法後來成爲了社會重大問題的公害行政「聖經」。也曾想方設法為救助癲癇病患者而奔走,當他意識到在法律方面無計可施時,便挺身而出,開始了個人對患者的救助。

山內常常對妻子唸叨,說自己不希望升遷,而是想回到一線,「在地方工作的那段時間是最快樂的」。他曾經被下派到埼玉縣工作兩年。爲了推進當地的殘疾人服務設施建設,山內不斷追問當地知事(縣長),寸步不讓。「不能屈服於權力……要站在正義的一方,不是站在強勢的一方。」他與同事談話時說道。

1971年,在民眾的呼聲下,政府成立了環境廳。水俁病的認定基準得到過一次放寬的間隙,認定者數目急速增長。1971年以前獲得認定的水俁病患者,只有100多人。而從1971年到1977年末,水俁病認定患者達到1180人。

是枝裕和評價:「當時,公害行政基於人的良心得到發展,至少是一個人們希望對其加以推進的理想時代。」很可惜的是,這個「理想時代」很快就消逝了。

民眾及家屬為水俁病患者遊行並與日本政府談判。

1978年,環境廳再次發出新的通知,重新將水俁病患者的認定回到嚴苛的基準。他們的理由是出現了越來越多的「假患者」申請賠償金事件。但根本的原因,其實在於政府的財政壓力。石油危機之後,日本經濟進入增長低迷期。許多企業希望能夠減少公害對策的預算,同時,面對高額賠償的窒素公司也在想辦法避免破產。於是,他們藉助經濟團體和通產省向環境廳施壓,打算拋棄水俁病在內的公害患者。

即使是在環境廳內部,也存在著嚴重的分裂。初始的500多名職員以及高階官員,來源於多個省廳。在官僚體制複雜的人際關係牽扯下,每個官員都希望將環境廳的行政朝著對自己出身省廳有利的方向發展。

水俁病認定基準的調整,導致大量病人得不到賠償和補助。而遭到拋棄的不僅是水俁病患者,還有更多其他的社會弱勢群體。從1984年起的五年間,僅東京一個區,為老人、單親、重病等家庭提供的救濟就從2500戶減少到1400戶。從而導致諸多自殺事件。

1987年1月,日本札幌一名女性被取消生活補貼後,活活餓死,留下三個孩子,無人照顧。次年11月,東京一名72歲獨居男性因被取消生活補助而陷入困境,上吊自殺。同年12月,東京一名原酒吧女自焚身亡,留下一盤錄音帶,控訴自己遭受的不公。她因病體弱,無法外出工作,曾靠領取生活補助金度日。但福祉機構突然取消她的補助資格,理由是懷疑「應該有男人給你錢吧」,以及「我無法原諒不努力生活的人」。

水俁病患者。©Ishikawa Takeshi

此時,還沒有走入電影界的是枝裕和,本想去報道被剝奪救助的自殺者。卻突然被山內的自殺事件吸引了過去。這兩場不同立場的自殺,彷彿又有著緊密的聯絡,足以展現那個殘酷的「拋棄福利的時代」不同側面。

採訪山內夫人的過程中,他為這位滿懷熱情的理想主義官僚感到深深共情,在完成紀錄片之外,還將山內豐德的一生編纂成書,於1992年出版。原名為《可是……某福祉高階官僚走向死亡的軌跡》,30年後更名為《雲沒有回答》,並被翻譯為中文推出。這個略帶詩意的新書名,恰是取自山內創作的一首詩。年輕的山內,曾經最大的理想是成為詩人或小說家。在他留下的筆記裡,有一篇標有1953年的創作片段。

我心中的雲說:「我越發不知自己要去哪裏。我要去哪裏?我在移動嗎?奇怪的是,方纔我還那麼快樂,知道自己的願望是什麼,難道此刻卻忘得一乾二淨了嗎?不,不可能忘記。那麼,是我的想法改變了嗎?可是,昨天的我和今天的我不是完全相同的嗎?」

……

雲沉默不語。我孤獨的心情一直在持續。

……

我孤獨地走著,不由自主地笑了。

在是枝裕和看來,山內最終走向的結局是一種雙重身份的撕扯,帶來的深深折磨。他既是身處加害者一方的官僚,又是一個時代及制度體系下的受害者。「山內所遭遇的不幸,其本質並不在於職務問題,而是理想主義被現實主義所壓垮這一當下整個時代所面臨的問題,政府機關的人們不知究竟是否理解這一點。」

本文來自微信公眾號:故鄉與世界(ID:homeandworld),撰文:金凡,編輯:調反唱唱