「西進運動」是美國早期發展史上的一個重要階段。這一運動的成功奠定了二十世紀美國世界霸主的基礎。這一點是眾所周知的。但是,今天的人們在回歸「西進運動」時,往往傾向於簡單化的將這一運動理解為理所當然和一帆風順。另一部分人則完全從陰暗面入手,將西進運動描述為「對印第安人的迫害」。這兩種說法都是片面的。那麼西進運動的真相是什麼樣的呢?

嚴格來說,美國西進運動早在建國之初就已經開始了。在1783年的《巴黎條約》中,英國將加拿大以南、密西西比以東、佛羅里達以北的大片區域全都割讓給了剛成立不久的美利堅合眾國。這就為美國人跨越阿巴拉契亞山脈的「西進」創造了可能。但是,面對大片未開墾的土地,如何分配成為了人們爭議的焦點。而正是這一爭議問題的結果。決定了美國的未來。

...

...

面對巨大的土地分配問題,人們的意見主要分為三種:一是主張由聯邦政府擁有這些土地;二是主張將土地不加限制的賣給大地主,形成大規模的農業莊園;三是主張將土地劃分為小塊,賣給不同的購買者。經過爭論,第三類主張取得最終的勝利。這其中既有美國人對平等的尊重和民主意識等精神上的原因;也有美國政府在財政和政府職能方面的現實需要。土地買賣是美國建國早期重要的財政來源。此外,將大片土地劃分為小塊,將之贈送或者以極低的價格出售給退伍軍人作為軍餉、給予州政府用於設立公立學校、給予公用事業公司用於修築道路、鐵路等基礎設施等等。面對私人申請者,1862年的《宅地法》規定,只要申請者承諾開墾或改良這些土地,便可以以每英畝1.25美元的極低的價格獲得160英畝的土地的所有權。這一優厚的條件激勵著大量的東部勞動力湧向西部地區。(在此之前已經在開墾的申請者則享有優先購買權)

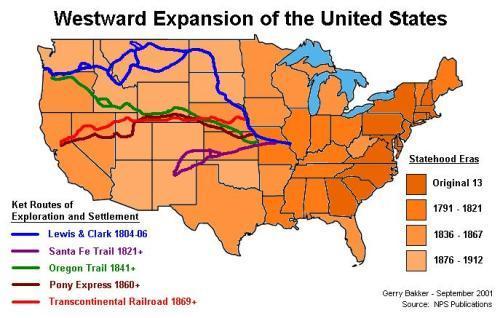

除此之外,十九世紀上半葉恰逢美國淘金熱,大量懷著發財夢的人們湧向太平洋沿岸的加利福尼亞淘金。這一熱潮帶動了美國太平洋沿岸地區的快速發展,美國本土的最西部也出現了一個人口集聚區。再加上縱貫美國中部的密西西比河的水上運輸和一望無際的中央大平原的有利地形,使美國東中西部實現一定程度上的均衡發展。隨著連通東西的鐵路的開通,使得美國本土各部分都連接在了一起。西部成為發家致富的夢想所在,熱愛冒險、不畏艱辛、渴求財富的西部精神也逐漸發展起來,成為美國最寶貴的精神財富!

...

...

圖片:風靡全球的西部片

需要注意的是。西進運動的發展並不是一帆風順的。以98度經線為界,東部地區由於擁有肥沃的土地、充沛的降雨,私人申請者在160英畝的小地塊上種植農作物是非常合適的,也因此形成了一批擁有很強政治影響力的農業中產階級。但是在半乾旱的中西部地區和西北林地,160英畝太小了,對於更適用於這裡的畜牧業和林業的發展是完全不夠用的。此外,這裡豐富的礦產資源在所有權在劃分上也需要完全不同的法律。但是,聯邦政府在早期沒有對這些問題給予應有的重視,或者說有些教條的恪守小地塊的原則。例如,礦產所有權實際上是行業自己的原始粗糙的劃分,直到1866年聯邦政府才承認,並完整地體現在1872年的《礦業法》里。

西部的相對無序狀態,使得大片不適於農業開墾的土地無人申請,其所有權至今仍保留在聯邦政府的手中。這卻陰錯陽差的為十九世紀末到二十世紀的美國國家公園的建設創造了可能。

沒有對比就沒有傷害。幾乎與美國同時期發展起來的阿根廷,走的是與美國完全不同的道路。阿根廷選擇的是將土地交到大地主手中,農民則是領工資的勞動力,即使是歐洲移民到這裡來工作也很難獲得阿根廷國籍。這一狀況在十九世紀和二十世紀初土地和勞動力是重要生產要素的時代確實促進了阿根廷的繁榮。但是,這一規定下,阿根廷沒有形成具有政治影響力的農業中產階級,反而出現了強大的大地主的寡頭們,更沒有完備的所有權制度和法律保障。隨著經濟進入到以科學技術為主導的信息化時代和消費社會,阿根廷的弊端就顯露無遺了。