每一個文藝而理性的人

都置頂了周沖的影像聲色

...

...

文章來自知乎

作者:季清秋,粒粒

以下高能,閱覽注意!!!

...

...

我想說的是『神戶連續兒童殺傷事件』即著名的『酒鬼薔薇聖斗事件』。

該事件於1997年,發生在日本兵庫縣神戶市須磨區。

當時14歲的中學生少年A殺害兩名,重傷三名小學生。

1997年5月27日,有路人在神戸市須磨區某初中校門前,發現了男童被割下的頭顱。

警方調查後發現,被害人是5月24日被報告失蹤的附近的11歲男童。

被害人頭顱的嘴裡,夾著署名為『酒鬼薔薇聖斗』的犯罪行為聲明書。

該事件的殘忍惡劣性以及特殊性,立刻轟動日本全國。

6月4日,第二封犯行聲明書被寄送到神戶報社,再次引發轟動。

警方經過調查,於6月28日抓捕了兇手。

和抓捕前預測的30-40歲、有著健壯身材的犯人像不同的是,兇手竟然是一個14歲的中學生。

...

...

須磨警察署

事件的簡單經過

1.1997年2月10日下午4點,在日本神戶市的街道上,兩名女童被少年A從後用槌子攻擊,其中一人重傷。

2.同年3月16日下午12點25分,在須磨區竜が台の公園,少年A向小學四年級女童詢問廁所的位置,在女童帶領他到學校的廁所時,少年A對女童說「把臉轉過來吧,我要謝謝你」,隨即用鐵錘攻擊女童之後逃逸。

之後女童被送往醫院,在3月27日因為腦挫傷而死亡。

當天12點35分,少年A在逃離案發現場約200米外,被另一名同校的外國小女童看見,少年A使用小刀刺向目擊女童的腹部,讓女童負傷2個星期才痊癒。

3.1997年5月24日,神戶市的少年B在前往祖父家途中,與認識的少年A偶然相遇。

...

...

被害的國小學童—少年B(土師淳)

少年A認為比自己年少的少年B(11歲)較容易殺害,因此少年A以「有藍色的烏龜」為由,將少年B誘拐至附近的高台上,用繩子將少年B勒死,並將少年B的遺體隱藏在該處後離開。

5月25日,少年A再到案發現場將少年B的頭部割下,並放入事先準備的膠袋帶走隱藏。

砍頭經過

少年A將男童的遺體放置在黑色塑料袋上,手拿鋸子,一口氣左右切兩回,便很容易地切下頭顱。

少年A為了確認自己是切的人肉,左手按住男童的額頭,右手拿鋸子切。

後來少年A將男童頭皮割下。

...

...

少年A說,這樣不可思議的場景由我創造。

後來的精神鑑定報告指出,當時少年A曾向遺體射精,以及在遺體的面部割開傷口以飲其血。

和砍下的頭顱對話

少年A:『殺的真他媽爽,你痛苦死了吧』、『那個時候出現在那個地方就是你不對』。

少年A認為,屍體里還留存著靈魂。

為了去除靈魂,少年A覺得看男童睡意惺忪的眼睛不爽,便拿起自己命名的『龍馬刀』,插進男童雙目,旋轉,割裂眼瞼,最後切向兩耳和嘴巴。

在這之後,少年A不再對頭顱說話。

『為了紀念殺人時的快感想要帶點東西回去做紀念』,少年A想要切下男童的舌頭,但由於死後男童身體僵硬無法實現最終作罷。

為了清潔被污染的血

少年A說,塑料袋上留下的男童的血喝起來就像舔舐金屬的味道。

『我的血已經不潔,我覺得喝下單純兒童的血,可以清潔我骯髒的血』。

後來,品位了兩三分鐘屍體,少年A再次把屍體裝進塑料袋,藏在了樹根下。

原來想去池塘邊好好欣賞這顆頭顱,後來卻失去興趣,便把頭帶回了家。

把被泥土和樹葉弄髒的頭顱在浴室里花了15分鐘左右洗好後,少年把頭顱藏在自家房子的天花板里。

洗男童的頭顱時,少年A興奮地勃起,把梳子插進頭髮的同時射了精。

信

▼

...

... ...

...

さあゲームの始まりです

愚鈍な警察諸君

ボクを止めてみたまえ

ボクは殺しが愉快でたまらない

人の死が見たくて見たくてしょうがない

汚い野菜共には死の制裁を

積年の大怨に流血の裁きを

SHOOLLKILLER

學校殺死の酒鬼薔薇

譯文

酒鬼薔薇聖斗的遊戲要開始了

各位愚鈍的警察諸君

試著來阻止我吧

關於殺人我感到非常的愉快

好想看到人的死亡

用死亡來制裁骯髒的蔬菜吧

用流血來制裁我經年累月的怨恨吧。

———SHOOLL KILL,學校殺手酒鬼薔薇

由於未成年,日本媒體不能實名報導該事件。

在這封信之後,大眾媒體開始稱呼少年A為「酒鬼薔薇」(さかきばら)或「酒鬼薔薇聖斗」(さかきばらせいと)。

5月27日,把頭顱放在了校門口。

頭顱的嘴裡,還咬著一隻塑料袋。袋子裡裝著以上的信。

...

...

現場

放完頭顱看了自己的『作品』5,6分鐘,少年A:『自己高潮了,明明沒有玩弄自己的性器,卻一下子射了好幾次』。

第二封信(聲明文)

...

...

全文

神戸新聞社へ

この前ボクが出ている時にたまたま、テレビがついており、それを見ていたところ、報道人がボクの名を読み違えて「鬼薔薇」(オニバラ)と言っているのを聞いた

人の名を読み違えるなどこの上なく愚弄な行為である。表の紙に書いた文字は、暗號でも、謎かけでも當て字でもない。噓偽りないボクの本名である。ボクが存在した瞬間からその名がついており、やりたいこともちゃんと決まっていた。しかし悲しいことにぼくには國籍がない。今までに自分の名で人から呼ばれたこともない。もしボクが生まれた時からボクのままであれば、わざわざ切斷した頭部を中學校の正門に放置するなどという行動はとらないであろうやろうと思えば誰にも気づかれずにひっそりと殺人を楽しむ事もできたのである。ボクがわざわざ世間の注目を集めたのは、今までも、そしてこれからも透明な存在であり続けるボクを、せめてあなた達の空想の中でだけでも実在の人間として認めて頂きたいのである。それと同時に、透明な存在であるボクを造り出した義務教育と、義務教育を生み出した社會への復讐も忘れてはいない

だが単に復讐するだけなら、今まで背負っていた重荷を下ろすだけで、何も得ることができない

そこでぼくは、世界でただ一人ぼくと同じ透明な存在である友人に相談してみたのである。すると彼は、「みじめでなく価値ある復讐をしたいのであれば、君の趣味でもあり存在理由でもありまた目的でもある殺人を交えて復讐をゲームとして楽しみ、君の趣味を殺人から復讐へと変えていけばいいのですよ、そうすれば得るものも失うものもなく、それ以上でもなければそれ以下でもない君だけの新しい世界を作っていけると思いますよ。」

その言葉につき動かされるようにしてボクは今回の殺人ゲームを開始した。

しかし今となっても何故ボクが殺しが好きなのかは分からない。持って生まれた自然の性(さが)としか言いようがないのである。殺しをしている時だけは日頃の憎悪から解放され、安らぎを得る事ができる。人の痛みのみが、ボクの痛みを和らげる事ができるのである。

最後に一言

この紙に書いた文でおおよそ理解して頂けたとは思うが、ボクは自分自身の存在に対して人並み以上の執著心を持っている。よって自分の名が読み違えられたり、自分の存在が汚される事には我慢ならないのである。今現在の警察の動きをうかがうと、どう見ても內心では面倒臭がっているのに、わざとらしくそれを誤魔化しているようにしか思えないのである。ボクの存在をもみ消そうとしているのではないのかねボクはこのゲームに命をかけている。捕まればおそらく吊るされるであろう。だから警察も命をかけろとまでは言わないが、もっと怒りと執念を持ってぼくを追跡したまえ。今後一度でもボクの名を読み違えたり、またしらけさせるような事があれば一週間に三つの野菜を壊します。ボクが子供しか殺せない幼稚な犯罪者と思ったら大間違いである。

———— ボクには一人の人間を二度殺す能力が備わっている ————

太長了,不翻譯了,貼上維基上的解釋

信件的開頭是「現在,就是遊戲的開始。」

信中亦提及:「當我殺人或導致他人身體遭傷害時,我覺得自己從持續的憎恨中獲得自由。我能夠從中得到和平。減輕我的痛苦的唯一方法——就是增加其他人的痛苦。……我把我的生命當作賭注押在這遊戲上。如果我被逮捕,我會被處以絞刑,所以警方會憤怒和堅持的追捕我。」

信中還斥責日本的教育制度,他寫到「強迫性的教育造就了我,一個透明的存在 」。

在剛開始引起的一陣社會恐慌中,日本媒體曾將兇手的名稱「酒鬼薔薇聖斗」,誤報為「鬼薔薇」。

這個錯誤激怒了兇手,他於信中的終段提及:「從現在開始,如果你們再念錯我的名字,或再做使我憤怒的事,我將會在一個星期內弄爛三棵蔬菜。如果你們認為我只會殺害兒童,那真是一個大錯特錯的想法。」(兇手把其他人當作「蔬菜」)

少年A說『我有點得意忘形了』『如果寫信,就會被警察辨認出字跡,雖然知道,但是自己看輕了警察的筆跡鑑定』。

6月28日,終被逮捕。

住在現場附近的少年A一早就被要求去警署接受訊問(任意同行)。

一開始少年A否認罪行。

警察拿出第一封犯罪聲明的彩色複印,並說『這很明顯是你寫的東西,字跡一致』(實際上警方並沒有字跡一致的證據)。

少年A這才不得不承認了犯罪事實。

下午7時,少年A被逮捕。

事件過後

1997年10月13日,神戶家庭裁判所判定將少年A送到少年感化院進行診斷。

少年A被移送至「關東少年感化院」。

後被判斷治療相當順利,因此又轉移至「東北中等少年院」。

2004年,已經成年的加害男性從少年院退院,踏上重回社會的道路。

2000年,日本國會因為這次的事件,將犯罪刑責的最低適用年齡從16歲降至14歲。

少年A

▼

...

...

少年A的畫

▼

高能!!!

高能!!!!!!!

膽小者調頭走開!!!!!!!

...

...

...

...

...

...

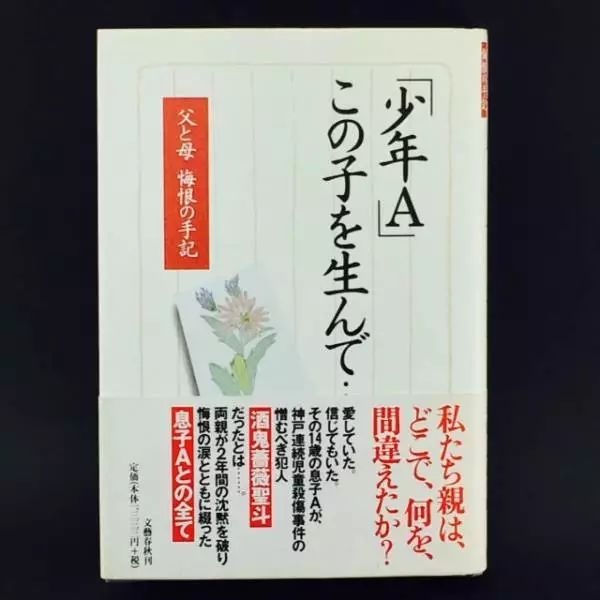

書籍

少年A父母出版的書

《少年A」この子を生んで》

▼

...

...

出感化院後

2015年6月12日,兇手以「前少年A」的名義出版的手札《絕歌》(絶歌神戸連続児童殺傷事件、太田出版/絕歌 - 太田出版)於日本書局正式上架。

書中自我剖析犯案前的性衝動和精神狀況,並在書本最後對死者家屬致意。

但這種消費受害人的作法遭到日本媒體的猛烈批評。

每年在受害者遇難日少年A都會寄懺悔信,但是直接的道歉還沒有進行。

...

...

2015年9月開通個人主頁,10月網站開始收費服務。

關於收費理由,他說『読者と「魂の觸角と觸角が絡み合うようなやり取り」をしたい』

四天之後,網站被凍結(考慮到社會影響,違反了規定)。

分析(摘自維基)

從「酒鬼薔薇聖斗」的個人資料中可看出,這似乎是一起典型的隱蔽青年(引きこもり)併發症狀。

記者葛瑪·恩庫瑪(Gamal Nkrumah)在分析中指出:

關於「酒鬼薔薇聖斗事件」,最糟糕的一件事情就是,這可能不會是最後一次發生的類似事件。

無論是該名少年的家人、或是整個日本,都忽略了一些顯而易見的跡象。

日本的兒童在六歲時就要面臨一個極為困難嚴苛的考試。

孩子的表現大大影響了他們的整個人生和未來,這是會決定孩子能否進入良好的私立小學,或是進入受人鄙棄的公立學校。

家長對於國家的系統和制度沒有信心,「酒鬼薔薇聖斗」的母親也不例外。

即使社工已警告她的兒子的精神狀況不穩定,但她還是繼續強迫她的長子在學校要有突出的表現。

他在當時已經把虐待和殺害小動物當作「嗜好」。

很快的,當他進入學校之後,便開始對女生進行身體上的攻擊。

與宮崎勤事件的相似性

「酒鬼薔薇聖斗」除了是典型的隱蔽青年之外,分析家和心理學家發現他與犯下「連續女童誘拐殺人事件」的「宮崎勤」有許多的相似處。

如同1989年的「宮崎勤事件」一樣,「酒鬼薔薇聖斗」很早就走上暴力的道路。

在他就讀小學的時候,便開始攜帶鋒利的武器。

他在日記中記述:「當我像是拿著手槍一樣,拿著求生刀和紡織用剪刀時,我的憤怒就會減輕」。

在12歲的時候,他開始虐待動物。

例如:在街上將青蛙排成一列後用單車把它們輾死、切斷貓的四肢、將鴿子斬首等。

在3月16日的攻擊兇案發生之後,他在日記上寫:「我今天做了一個嚇人的實驗,來證明人類有多麼脆弱……當女孩轉向我時,我便揮動了手中的鐵錘。我想我敲打她了好幾下,不過我記不太清楚,因為我實在是太興奮了。」

在3月23日,他再加寫上:「今天早上,我媽說:『可憐的女孩子。這個女孩好像快要死掉了。』但是我沒有會被捕的跡象……因此我要感謝神明……請繼續保護我。」

以下是少年A如今的狀況。來自微信號霓虹列車()作者粒粒所帶來的內容。

同樣高能!!!!

...

...

2016年 1 月,東京都內某公寓走出了一名男子,男子身高約 165cm,看起來有一些娃娃臉,就像個大學生的樣子。

這個混在人群中也毫不起眼的人,他就是 19 年前,以「酒鬼薔薇聖斗事件」震驚社會的兇手「少年 A」。

...

... ...

...

《周刊文春》記者在 2015 年 9 月末時,確認了少年 A 在神奈川的住所,隨後他搬了兩次家。

在去年 12 月,他搬到了東京都內居住。

2016 年 1 月 26 日,《文春》的兩名記者就在他所居住的東京都內某公寓停車場直擊了少年 A。

記者接近少年 A 的時候,他似乎受到了驚嚇,瞪大了眼睛看著記者。

記者向少年 A 表示了自己的身份,並希望採訪他。

他一副很慌張的樣子,小小聲地回答道,「我不知道你在說什麼。」

「你是****(少年 A 真實姓名)?」記者問。

「我不是。」他回答。

「你不是嗎?」

「我不是。」

「你就是****(真實姓名)。」

「我不是。」少年 A 就這樣一直否認,「我完全不知道你在說什麼,我可以回家了嗎?你們好恐怖啊,這完全就是別人啊,對不起,我得回家了。」

「我們對我們的調查是有自信的。」記者說。

「我完全不知道你們在說什麼,這種沒有證據的話就不要再說了。你們這樣對我造成了困擾,我可以去告你們對我造成的人權侵害和名譽損毀。」

記者並沒有希望說找到少年 A 就可以讓他馬上接受採訪,所以把名片和採訪信交給了他。

但就在此時,少年 A 的態度突然改變。

「你們夠了!都跟你們說不是了!你們到底是怎麼回事啊!」

他說,「你這傢伙是想死嗎?」

他臉上浮現了微笑,右手抓住了記者的右臂,但不知道為什麼左手一直插在外套口袋裡面。

那個時候已經過了晚上七點半,那個地方行人稀少,陽光也有些昏暗。

記者眼看少年 A 已經開始興奮起來。

他說:「你的臉和名字我都已經記住了,你明不明白啊喂!」

看到少年 A 的態度突變,記者感覺很害怕,就想要要離開。

但少年 A 卻一直保持興奮狀態,追問記者,「你們的車在哪裡啊?問你們車在哪裡啊?」

記者快步想回到車裡,但是 A 已經追上來了,沒有時間上車。

在追趕的過程中,少年 A 發出了並不像正常人的叫聲「啊!」

記者感覺到自己有生命危險,就跑到附近的商場去,但是少年 A 沒有善罷干休,也全速追趕上去。

或許是 A 不願意被人發現吧?在接近商場的時候,他放滿了腳步,但還是不願意回家,還是在商場裡徘徊。

記者繞路回到車裡的時候,A 還在後面追趕出來了。

他就像惡鬼一樣追趕著記者。

...

...

(不知道大家覺不覺得這張照片跟《女性 SEVEN》曝光的照片有幾分相似呢?差不多就是這樣吧…)

...

...

孤獨一人生存的少年 A

2015 年 9 月,雜誌《女性 SEVEN》就曾公布過少年 A 年少時的照片,和真實姓名為東慎一郎,並且現在很有可能已經改名為西岡真,並稱少年 A 已經與一名女性結婚有了孩子,但是這些信息都沒有被確認。

從去年書籍發布後,他一直在都內搬家,過著一種相當隱蔽的生活。

記者一開始是在神奈川內公寓確認到他。

這個公寓距離車站僅有 5 分鐘,他在那邊生活了數個月。

...

...

附近的居民說,在公寓居住的大多數是單身的工薪階級和 OL,大多數都是首都圈工作的人,住在一起的人基本沒有交往。

他住的地方收快遞都非常方便,大家都沒有怎麼看得到少年 A 出門。

但 9 月份時 A 突然搬走了,大部分的行李都留在房間,附近的居民看到他只背著一個包就離開了。

他在附近逗留了幾個星期,才搬到了神奈川的大型公寓,但也是基本都宅在家。

之後的 12 月,少年 A 又搬到了東京都內的公寓里,這個公寓已經有 30 年的房齡,不需要保證人、手續費、更新費。

這裡是個非常漂亮、安逸的地方。

附近有好幾個公園,放學後的小學生們經常在這玩耍,還有很多抱著嬰兒的年輕母親在這邊散步。

A 所住的房間窗戶都被遮光窗簾擋住了。

居民說他基本只去一樓查看郵箱,沒有人知道他在幹嘛。

但在記者接觸了 A 幾天之後,A 就離開了東京。

少年 A 現在已經跟家裡斷絕聯繫了。

最初少年 A 跟父母是有所聯繫的,但是自從他看到父母向記者透露他們的聯繫內容的時候,他就變得非常不相信父母,就沒有再聯絡他們。

他在醫療少年院的這 7 年間,副主治醫師一直在他身邊扮演他母親的角色,讓他重新從一個嬰兒成長起來。

但是副主治醫師知道他要出版這邊書的時候也是非常憤怒。

他跟醫生的關係非常好,曾在自己的日記中寫道:「醫生是一個理想的母親」。

在一開始進入醫院的時候,他說他想死。

但在醫生的幫助下,他慢慢開始想回到社會。

因為這個第二個母親的極力反對,少年 A 曾經有一度已經放棄的出版該書的念頭,但是最後還是強行出版,激怒了第二母親,最終他們了失去了聯繫。

還要繼續保護絲毫沒有悔意的少年 A?

1997 年案件的犯罪人是一個只有初中三年 14 歲少年的事實,讓日本全社會都陷入了不安。

案件也提出了一個難題 —— 「14 歲的少年要如何背負他的罪孽?」

正因為這個案件,1984 年制定少年法在 2000 年年初被大幅修正了,將犯罪刑責的最低適用年齡從 16 歲降至 14 歲。

在逮捕後此後大約有 7 年時間,少年 A 都在接受醫療少年院的治療。

2004 年 3 月,從關東醫療少年院退院了。

第二年的 1 月 1 日,經由醫院的認可回歸了社會。

但是,殺人事件發生的 18 年後的 2015 年 6 月,已經「痊癒」回歸社會的他以元少年 A 發表了書籍《絕歌》。

在書出版了一周後,少年 A 才聯繫了被害者家屬,向家屬們送上了他毫無誠意的致歉信和這一本《絕歌》。

受害者土師淳的父親指責,「哪裡有父母想要讀到孩子被殺害的描寫呢?直到現在我都沒有讀過他寫的書。這讓我感覺淳被殺死了第二次!」

家屬們抗議出版社,要求出版社全面回收這本書,但是家屬們的抗議沒有得到回應,最終這本書銷售出了 25 萬本。

在少年 A 隨後建立的官方網站「元少年A 官方網站」上,刊登了《絕歌》的宣傳,少年 A 的畫作,接近兩萬字的親筆信。

親筆信中講訴了他出版《絕望》的過程,對輿論的各種狡辯,絲毫沒有對受害者家屬悔意。

...

...

(網站上少年 A 發布的圖片,無比噁心…)

這部書收到了很多批判,比如在書中說到了少年 A 當年將受害人的頭顱放在了中學的正門的這件事。

少年 A 在其中自白道:

「告訴你們吧,我覺得這樣的光景很美麗。

我是這樣想的,就算什麼時候死都可以,我就是做出這樣的景象,為了這樣的景象被大家看到才誕生的。」

像這樣的毫無悔改之意的言論還有不少,讓世人不禁懷疑,經過了 18 年之後少年 A 是否有贖罪的意思。

在《絕歌》的最終章《寫給被害者的家屬們》中,他自白了他為何要出版這本書 ——

「因為跟自己的過去對峙、反思、再寫下來,這是我剩下的唯一的救贖方法。這是我唯一的生存之路。我除了把這本書寫出來之外,我已經沒手段可以總結自己的生命。」

這個少年直到現在都不敢堂堂正正在受害者面前謝罪;

受害者不知道他的真實姓名,他真面目,他住在哪裡;

直到現在,受害者和家屬還在受他的折磨——倖存者晃子到現在還會做夢夢見少年 A 來找她,給她打電話,19 年依舊過去,心理創傷至今未愈。

而少年 A 躲在法律的背後,隱姓埋名,消費死者,賺取版稅,過著自由的生活。

這樣的他,我們是否還能相信已經改過自新了?

社會意義

「少年A」的稱呼背後,是一千個、一萬個有名有姓的犯案少年。

這個稱呼可能是這個素以文明、安全著稱的國家身上一處頗為隱秘的傷口,極深,但因為太深了,人們往往只來得及關注表層。

人們關心少年犯之所以成為少年犯,基本上都會先著眼於他們成長的家庭環境(比如是否受過虐待)、學校環境(比如是否受過欺凌),這些圍繞著少年犯的小環境被人們認為是犯罪的直接誘因。

以「保護」為第一要義的少年法律和大眾媒體,是否也在某種程度上包庇了這些犯罪行為,甚至在無意中造成了某種暗示:犯罪並沒有什麼關係,不用受到處罰,還可以得到社會的諒解。

這種暗示甚至催生了數量更多、情節更為惡劣的犯罪,並最終創造一個少年犯罪寄生的溫床。

以神戶連續殺人事件為始,日本在千禧年左右,發生了一系列由17歲左右的少年犯下的惡劣罪行,甚至由此誕生了「憤怒的17歲世代」這樣的流行語。

而神戶事件的少年A被釋放兩個多月後,11歲的御手洗憐美被同班同學「少女A」用美工刀殘忍殺害,引發了國會關於再度下調刑事責任年齡的討論。

2016年,川崎、船橋、刈谷又相繼發生惡性少年犯罪事件,幾乎每一起事件的發生都會引起社會的討論和國會的震動。

繼下調刑事責任年齡之後,日本國會也終於在去年大幅上調了少年犯的刑責上限。

但是,亡羊補牢的思路不該用在關乎人命的領域,引得大眾矚目的也不該是鮮紅的血。

少年法如果一直在事件之後後知後覺,少年A的背後將不僅是一千個名字,還有一千堆逝者的骸骨,一千次苦痛的哭泣。

……

最後附上一則八卦,現在少年 A 被人肉出來的所在地東京都足立區,已經被出現動物屍體虐殺事件。

當然並沒有證據指明這些事和少年 A 有關係,但是實在太瘮人了!

紀實故事,明天繼續