...

...

老舍(1899——1966),原名舒慶春,字舍予,現代著名

作家、人民藝術家、戲劇家、傑出的語言大師,老舍被譽為「人民藝術家」。滿族正紅旗人,北京人,父親是一名滿族的護軍,陣亡在八國聯軍攻打北京城的時候。老舍這一筆名最初在小說《老張的哲學》中使用,其他筆名還有舍予、絜青、絜予、非我、鴻來等。曾任小學校長、中學教員、大學教授。

《想北平》(老 舍)

...

...

如果讓我寫一本小說,以北平作背景,我不至於害怕,因為我可以撿著我知道的寫,而躲開我所不知道的。但要讓我把北平一一道來,我沒辦法。北平的地方那麼大,事情那麼多,我知道的真是太少了,雖然我生在那裡,一直到廿七歲才離開。以名勝說,我沒到過陶然亭,這多可笑!以此類推,我所知道的那點只是「我的北平」,而我的北平大概等於牛的一毛。

可是,我真愛北平。這個愛幾乎是想說而說不出的。我愛我的母親。怎樣愛?我說不出。在我想作一件討她老人家喜歡的事情的時候,我獨自微微的笑著;在我想到她的健康而不放心的時候,我欲落淚。語言是不夠表現我的心情的,只有獨自微笑或落淚才足以把內心表達出來。我愛北平也近乎這個。誇獎這個古城的某一點是容易的,可是那就把北平看得太小了。我所愛的北平不是枝枝節節的一些什麼,而是整個兒與我的心靈相黏合的一段歷史,一大塊地方,多少風景名勝,從雨後什剎海的蜻蜓一直到我夢裡的玉泉山的塔影,都積湊到一塊,每一細小的事件中有個我,我的每一思念中有個北平,只是說不出而已。

真願成為詩人,把一切好聽好看的字都浸在自己的心血里,像杜鵑似的啼出北平的俊偉。但我不是詩人,我將永遠道不出我的愛,一種像由音樂與圖畫所引起的愛。這不但是辜負了北平,也對不住我自己,因為我最初的知識與印象都得自北平,它是在我的血里,我的性格與脾氣里有許多地方是這古城所賜給的。我不能愛上海與天津,因為我心中有個北平。可是我說不出來!

倫敦,巴黎,羅馬與堪司坦丁堡,曾被稱為歐洲的四大「歷史的都城」。我知道一些倫敦的情形;巴黎與羅馬只是到過而已;堪司坦丁堡根本沒有去過。就倫敦、巴黎、羅馬來說,巴黎更近似北平,不過,假使讓我「家住巴黎」,我一定會和沒有家一樣的感到寂苦。巴黎,據我看,還太熱鬧。雖然,那裡也有空曠靜寂的地方,可是又未免太曠;不像北平那樣既複雜而又有個邊際,使我能摸著——那長著紅酸棗的老城牆!面向著積水灘,背後是城牆,坐在石上看水中的小蝌蚪或葦葉上的嫩蜻蜓,我可以快樂的坐一天,心中完全安適,無所求也無可怕,像小兒安睡在搖籃里。是的,北平也有熱鬧的地方,但是它和太極拳相似,動中有靜。巴黎有許多地方使人疲乏,所以咖啡與酒是必要的,以便刺激;在北平,有溫和的香片茶就夠了。

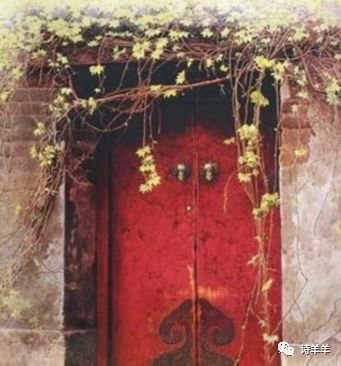

雖說巴黎的布置比倫敦、羅馬勻調得多,可是比上北平來還差點兒。北平在人為之中顯出自然,既不擠得慌,又不太僻靜:連最小的胡同里的房子也有院子與樹;最空曠的地方也離買賣街與住宅區不遠。這種分配法可以算——在我的經驗中——天下第一了。北平的好處不在處處設備得完全,而在它處處有空兒,可以使人自由的喘氣;不在有許多美麗的建築,而在建築的四周都有空閒的地方,使它們成為美景。每一個城樓,每一個牌樓,都可以從老遠就看見。況且在街上還可以看見北山和西山呢!

好學的,愛古物的人們自然喜歡北平,因為這裡書多古物多。我不好學,也沒錢買古物。但我卻喜愛北平的花多菜多果子多。花草是種費錢的玩藝,可是北平的「草花兒」很便宜,而且家家有院子,可以花不多的錢而種一院子花,即使算不了什麼,可是到底可愛呀。牆上的牽牛,牆根的靠山竹與草茉莉,是多麼省錢省事而且會招來翩翩的蝴蝶。至於青菜,白菜,扁豆,毛豆角,黃瓜,菠菜等等,大多數是直接由城外擔來而送到家門口的。雨後,韭菜葉上還往往帶著雨時濺起的泥點。青菜攤子上的紅紅綠綠幾乎有詩一般的美麗。果子有不少是從西山與北山來的,西山的沙果,海棠,北山的黑棗,柿子,進了城還帶著一層白霜兒,美國包著紙的橘子遇到北平的帶霜兒的玉李,還不愧殺!

是的,北平是個都城,可能有好多自己產生的花、菜、水果,這就使人更接近了自然。從它裡面說,沒有像倫敦的那些成天冒煙的工廠;從外面說,它緊連著園林,菜圃與農村。採菊東籬下,在這裡,確是可以悠然見南山的;像我這樣的一個貧寒的人,或者只有在北平才能享受一點清福吧。

好,不再說了吧;要落淚了。真想念北平呀!

作者:投稿請附百字簡介、兩張生活照整理成檔

題材:思想豐富鮮明,風格樸實易懂,時代個性

▼點擊閱讀原文